※並んで尺八を演奏している画像

| 店舗情報 | |||

|---|---|---|---|

| 場所 | 鈴法寺公園(東京都青梅市新町1-22) | ||

江戸時代、虚無僧を統括する総本山が、青梅にありました。

それが旧鈴法寺。

青梅市新町に、その跡が残っています。

今はほとんど知られていない、虚無僧や尺八と青梅の、深いゆかりをご紹介します。

※青梅宿アートフェスティバルの画像

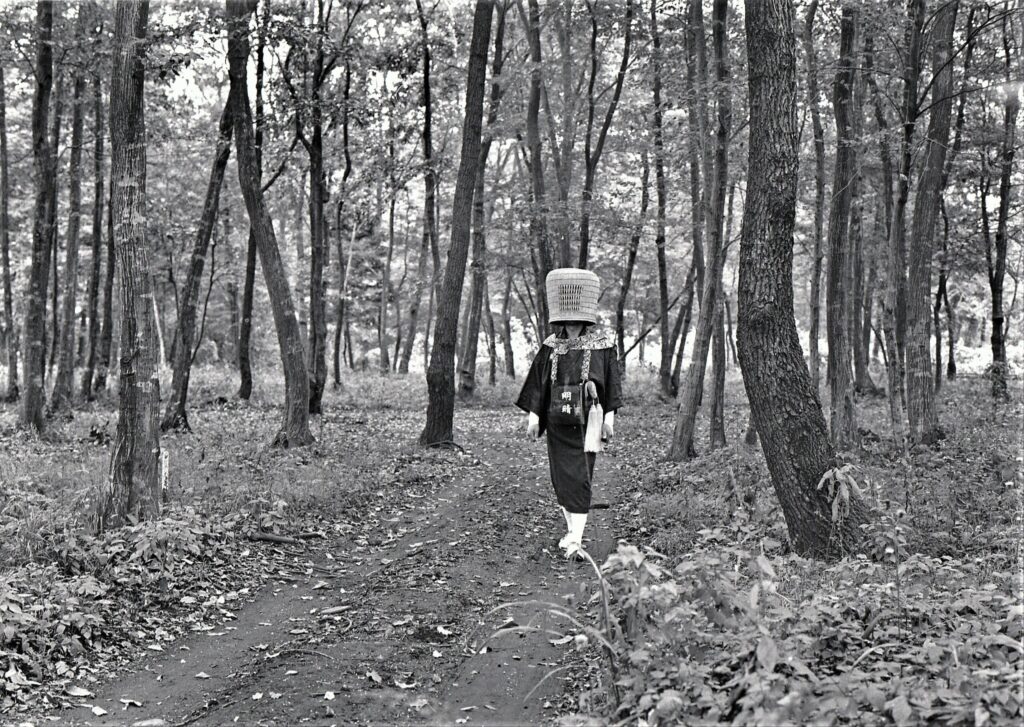

※虚無僧行列の画像

※文化をつなぐ会のチラシの画像

虚無僧と尺八

虚無僧とは、お経の代わりに尺八を吹いて修行をする人のこと。

臨済宗の一派ともされる普化宗(ふけしゅう)の僧のことで、江戸時代に尺八を吹くことが許されたのは普化僧だけでした。

普化宗は、尺八を「法器」として吹奏すること自体を修行とする虚無僧の集団でした。

尺八を吹き家々を回って喜捨を請いながら諸国を行脚修行した虚無僧たちは、元は武士出身の人が多く、村人を守るための武術を身につけていました。

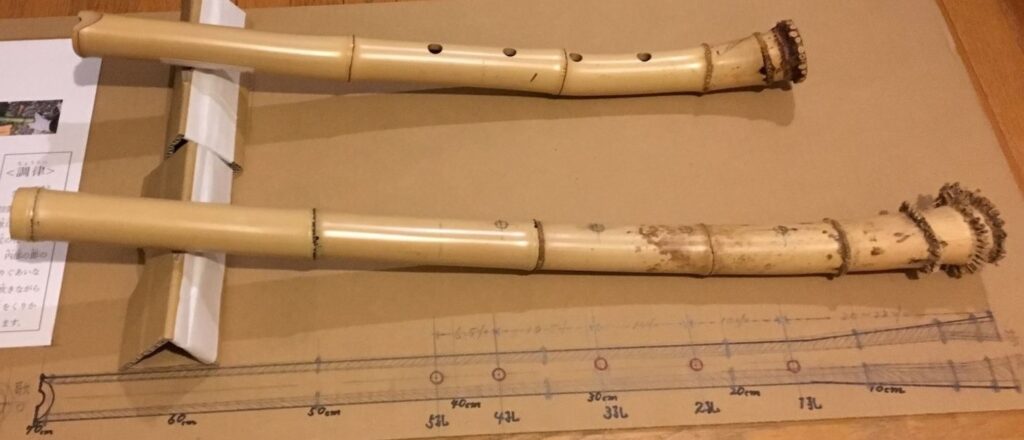

尺八の語源はその長さから。

「一尺八寸」あることから、尺八という名がついたと言われています。

現在は日本だけでなく世界中で「尺八(syakuhachi)」と呼ばれ親しまれています。

普化宗の総本山、鈴法寺

江戸時代、全国の虚無僧が尺八の修行をする普化宗の寺120余ケ寺の総本山格であったのが、京都の明暗寺、千葉の下総国小金の一月寺とともに名を馳せていた青梅の鈴法寺です。

その存在は江戸幕府にも認められ、「触頭・武蔵国青梅鈴法寺」として大いに栄えました。普化僧たちは旅の途中、鈴法寺に立ち寄り宿泊をしながら修行や練習をした人も多かったとか。青梅宿や近くの町や村にも、虚無僧の姿が見られたことでしょう。

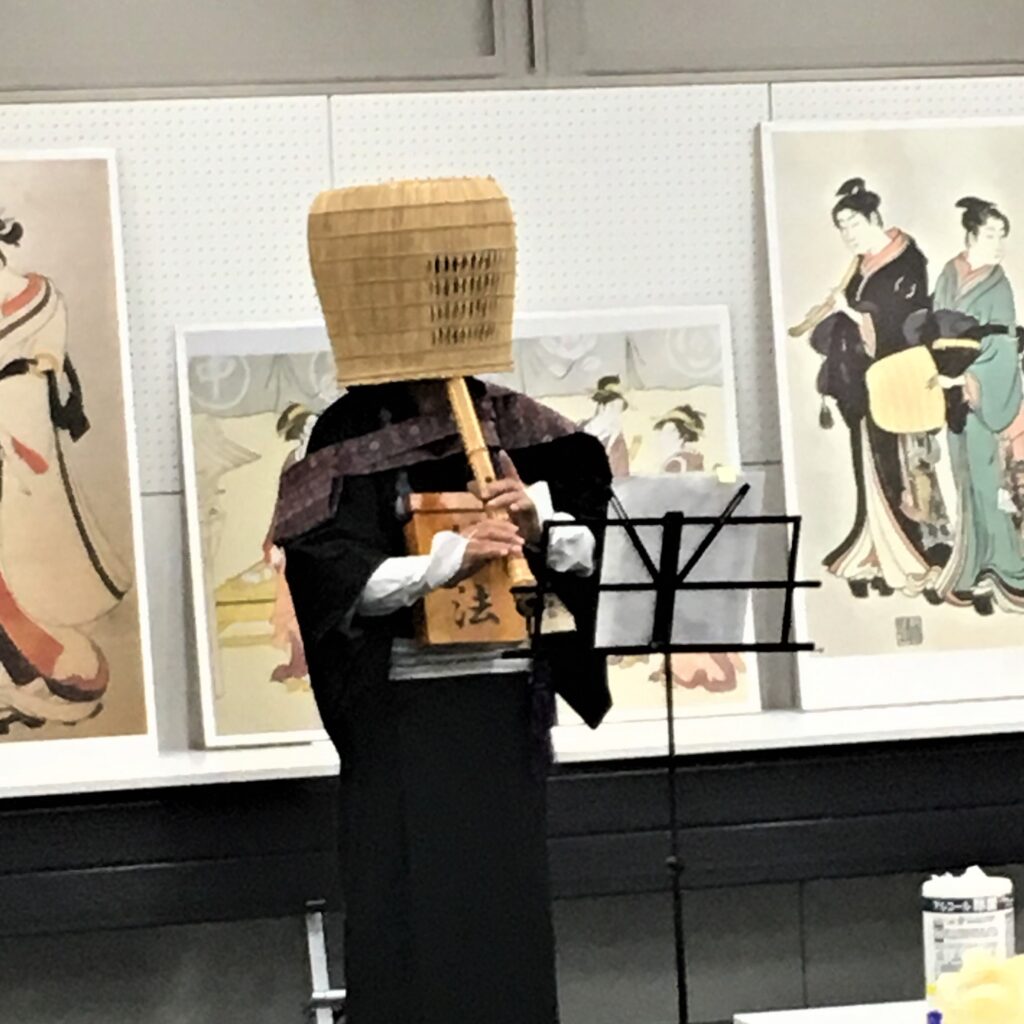

そんな虚無僧姿は江戸後期には、歌舞伎にも登場します。

流行の最先端である歌舞伎に登場し、若者にも虚無僧ファッションが人気になり浮世絵にも多くその様子が残されています。

鈴法寺は、現代の小説にもたびたび登場しています。

葉室麟の「辛夷の花・こぶしのはな」、内田康夫の「喪われた道・うしなわれたみち」の中で、作品を彩る重要な舞台になっています。

青梅市名誉市民である文豪吉川英治の歴史小説の中では、虚無僧が何度も登場します。

「虚無僧系図」という小説の中では、鈴法寺が火事にあい大事な文書が焼けてしまった…という、物語になくてはならない場所として描かれています。

吉野織部之助さんと鈴法寺

虚無僧の総本山、鈴法寺が青梅にあるのは、実は旧吉野家住宅で知られる吉野織部之助さんが深く関わっています。

青梅市の郷土研究で知られる、山下彌十郎さん著「虚無僧–普化宗鈴法寺の研究 S.47」によると、吉野織部之助さんは、もともと武蔵国忍藩(おしはん・埼玉県行田市)の成田家の家臣でしたが、忍城落城のあと武士をやめ、青梅の新町村の開拓・開村に取り組むリーダー的存在でした。

その時代、開村をするのにまず必要だったのが、水。

吉野織部之助さんは水を確保するために井戸掘りの職人さんを探しまわり、その時に立ち寄った親戚の家で一人の虚無僧と出会います。

その虚無僧はなんと、かつて忍藩の同僚の息子さんであり、当時川越にあった鈴法寺で虚無僧・住職となっていた月山養風さんでした。

全くの偶然の出会いが、その後の運命を切り開いて行きます。

吉野織部之介さんはまず開村には心のよりどころとして寺や神社が大切であると考えていました。

一方、当時の鈴法寺は存続が危ぶまれている状況もあり、月山養風さんは開拓・開村に協力する約束をし、1613年には青梅に新しく鈴法寺が建てられたのです。

吉野織部之助さんの新町村の開拓・開村は、徳川幕府の許しを得たものでした。開拓・開村のモデルケースとしても、かなり重要な取り組みだったそうです。

また武士出身である吉野織部之助さんは、開村のための書類手続きのほか、月山養風さんなど虚無僧の人々の身分についても、代官を通じ寺社奉行に働きかけたのではないかといわれています。

その後、武蔵国青梅の鈴法寺と下総国小金(千葉県)の一月寺は、江戸に近く街道沿いあるということから、関東における普化宗の総本山格・触頭に選ばれました。

二つの寺は普化宗を代表し、江戸幕府寺社奉行との大切な窓口役として発展していきます。

現在の鈴法寺

明治時代に入ると、江戸幕府がゆるしていた普化宗は廃宗となってしまいます。

昭和初期には、長編小説「大菩薩峠」の作家である中里介山さんが、鈴法寺復興に取り組みます。

また、青梅市名誉市民である日本画家の川合玉堂さんは、「普化僧」という題名で作品を描いています。

しかし各著名人などが再建に向けて尽力しても、鈴法寺の復興は叶いませんでした。

そして現在の鈴法寺は、青梅市と都指定旧跡・鈴法寺跡として残されています。

鈴法寺の薬師堂と本堂にかかげられていた、「武叢禅林・ぶそうぜんりん」の扁額は、幸い火災からまぬがれ、近くにある臨済宗東禅寺で大事に保管されています。

今も東禅寺では「鈴法庵」「薬師堂」として薬師如来様を祀ってあり、鈴法寺跡では毎年8月の旧盆の時期には「薬師祭り」が開催されています。

25年ほど前からは薬師祭りの日に、地元中学校の校長先生のご提案で通学路にあった旧薬師堂前の交通安全祈願のため、尺八の仲間・有志の皆さんと尺八の献笛(演奏)が続けられています。

普化宗の普化僧はいなくなりましたが、虚無僧姿の尺八吹きまでが姿を消したわけではありませんでした。

普化宗の普化僧でなくとも、虚無僧姿で尺八を吹く姿は今でも青梅で見ることができます。

尺八のふるさと青梅としての活動は今も、こうして受け継がれています。

青梅に伝わる尺八曲

尺八の曲は今も日本全国にたくさん残っており、寺ごとに有名な曲もありました。

青梅の鈴法寺には、青梅新町村に移る前から「葦草鈴慕・いぐされいぼ」という曲が伝わっていました。

葦草とは、水辺にしげる草のこと。

その中を虚無僧が歩いている時に、その静かで透き通る情景を曲として生み出したそうです。

「葦草鈴慕・いぐされいぼ」は、鈴の音のような澄み渡る美しい曲です。

また1977年、琴古流の尺八本曲「巣鶴鈴慕」の録音が、世界55種の音の中から、日本の音の代表としてボイジャー1号・2号に乗り宇宙へと旅立ちました。

いつか地球外生命体や未来の人類へ、地球にはこんな文化がありましたというメッセージを伝える重要な役割を担っています。

未知の宇宙に鳴り響く、尺八の音色はきっと美しいことでしょう。

<まるごと尺八の本 葛山幻海著を参考に記述>

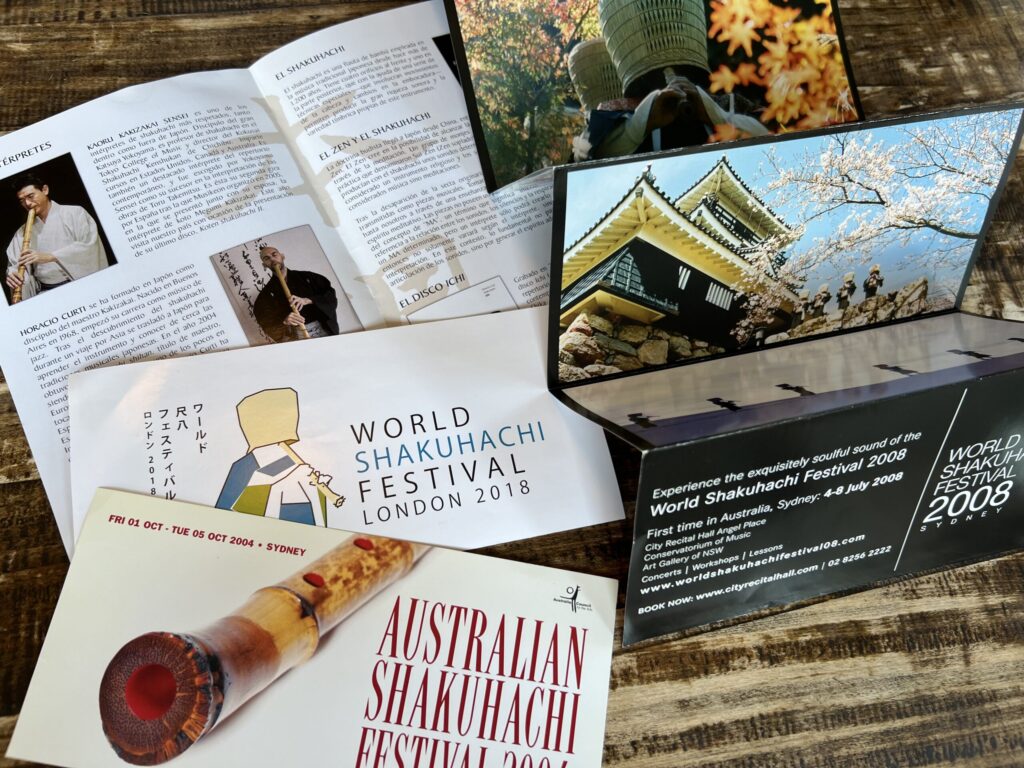

海外に広がる尺八文化

明治のはじめには普化宗とともに法器としての尺八は禁止されてしまいました。

しかし、残った虚無僧たちの熱心な願いにより、尺八は楽器として認められ、今もその歴史は続いています。

海外では尺八音楽への関心が高まっていて、国際的に活躍する尺八演奏家や外国籍の演奏家も多いです。

日本に来日して尺八を学ぶ人や、SkypeやZoomなどのネットツールを使ってレッスンを受ける人も増えつつあります。

オーストラリアの尺八奏者、ライリー・リーさんは…

「尺八はもうオーストラリアの楽器です。生で尺八を聴いたことのある人を人口比でみるなら多分オーストラリアのほうが多いでしょう。日本の楽器というのはルーツがそうというだけで、ピアノやギターと同じことです。(~邦楽ジャーナル259号から抜粋)」

尺八を学ぶ外国の方はとても多く、海外では尺八の専門コースがある大学もいくつもあるのだとか。

尺八には手孔が5つしかありません。

しかしその少ない手孔から出る、竹の音色や演奏技術に魅力を感じる外国の音楽家はとても多いようです。

国際的な尺八フェスティバルも数年おきに開催されています。

・2012国際尺八フェスティバルin 京都

・2018国際尺八フェスティバルinロンドン

・2018オーストリア尺八フェスティバル

様々な国で様々な尺八の催しが見られるのはとても誇らしいことですね。

いつか忍者ブームなどの日本文化の広がりと同じように、尺八を吹く虚無僧姿も海外からの大きな関心を呼ぶことがあるかもしれません。

もしかしたら、ユネスコの世界文化遺産候補になる可能性も…!

<まるごと尺八の本 葛山幻海著を参考に記述>

そんな時がきたら、きっと青梅も尺八文化の舞台の中心になるでしょう。

これからも伝えたい青梅の尺八文化

※尺八と袋の画像

2016年3月23日、旧吉野家住宅で市民講座の第一回目が開催されました。

そのタイトルは「KOMUSO?中里介山と虚無僧の謎、消えた鈴法寺を知っていますか。」というもの。

約70名もの方の参加があり、盛況の中幕を閉じました。

その後も市民講座は開催されており、多くの青梅市民の方が尺八をはじめとした歴史や文化に関心を持っていることがわかります。

2019.4.27尺八体験講座「青梅は尺八のふるさと ~400年のなぞ」では、

「青梅は尺八のふるさと って、いい言葉ですね。伝えていきたいと思いました。」という参加者の方の感想も。

他にも「本物の虚無僧行列を見てみたい!」という声もあったそうです。

最後に、尺八演奏家の横山勝也さんのCD1993年収録「古伝巣籠」の序文、「尺八楽は心のふるさとの音」から紹介します。

「どの流派も、さかのぼると普化尺八という源流で一つになります。本曲は従って全尺八家のふるさとの歌であり、日本人の求めた英智の音であると思えば、世界の財産でもあります。」

青梅も尺八文化の舞台の一つとして、「尺八のふるさと」を見守り受け継いできました。

その文化は、世界に通じる素晴らしいものです。

青梅は「尺八のふるさと」、これからも聴く人の心を震わせる尺八文化を絶やさず伝えていきます。

武蔵野短大非常勤講師(美術教育)、元秀明大学教授、元青梅市教育委員長

黒田煌山に師事、都山流尺八を学ぶ

柿堺 香に師事、海童道祖・横山勝也系譜の古典本曲を学ぶ